共话·共育·共生,聚焦教师专业发展

在教育不断发展创新的今天,“课题进课堂”正逐渐成为一种备受瞩目的教学模式,它宛如一把神奇的钥匙,开启了知识与实践深度融合的教育新大门,为学生们带来了更为丰富、多元且极具创造性的学习体验。

11月29日,苏州市南片区(高新区、吴中区、吴江区)初中部段“课题进课堂”暨省教研课题成果汇报活动在苏州科技城外国语学校举办,三区教师代表齐聚苏科外,共同提升课题研究品质,探寻科教融合的最优路径。

独墅湖中学的汤金波老师执教《唐诗里的盛唐气象》一课。

汤老师以“唐诗里的盛唐气象”为主题,进行跨学科学习的设计探究,以唐诗史料作为研究对象,从历史、语文、美术、地理、物理等多学科的核心素养出发。丰富的情境设计帮助学生立体化、多元化地理解历史。

苏州高新区第一初级中学校的李素梅老师执教《冷战》一课。

李老师引导学生利用时间轴,梳理冷战中的重大事件,学会将史实置于特定的历史时空下去考察,从而理解史事发生的前因后果,和历史发展的规律和趋势。

七都中学钱美琴老师执教《Unit5主题拓展阅读》一课。

这节课围绕"Music without boundaries"的主题展开,引导学生围绕文本的主题、语境,从音乐家的 profile、experiences、music style 三条主线来比较中西方几位音乐家的不同音乐风格,进行指向文化品格培养的阅读活动。教师提供各类结构化的思维工具,帮助学生在探讨音乐风格和艺术特质时形成更深刻的见解。

苏州科技城外国语学校的祁鹏飞老师执教《电能表与电功》一课。

本课从日常生活中的电费和节能问题出发,通过引入学生普遍感兴趣的机器人元素,构建电功这一全新的物理概念。体现了新课标的要求,结合课题开展生活化教学,各个环节环环相扣,详略得当。

在致辞中,曹伦华校长强调了苏科外践行的行知理念:“教育即生活”,让学生在生活中求知、做人;“教育即尊重”,尊重学生个性,营造发展空间。

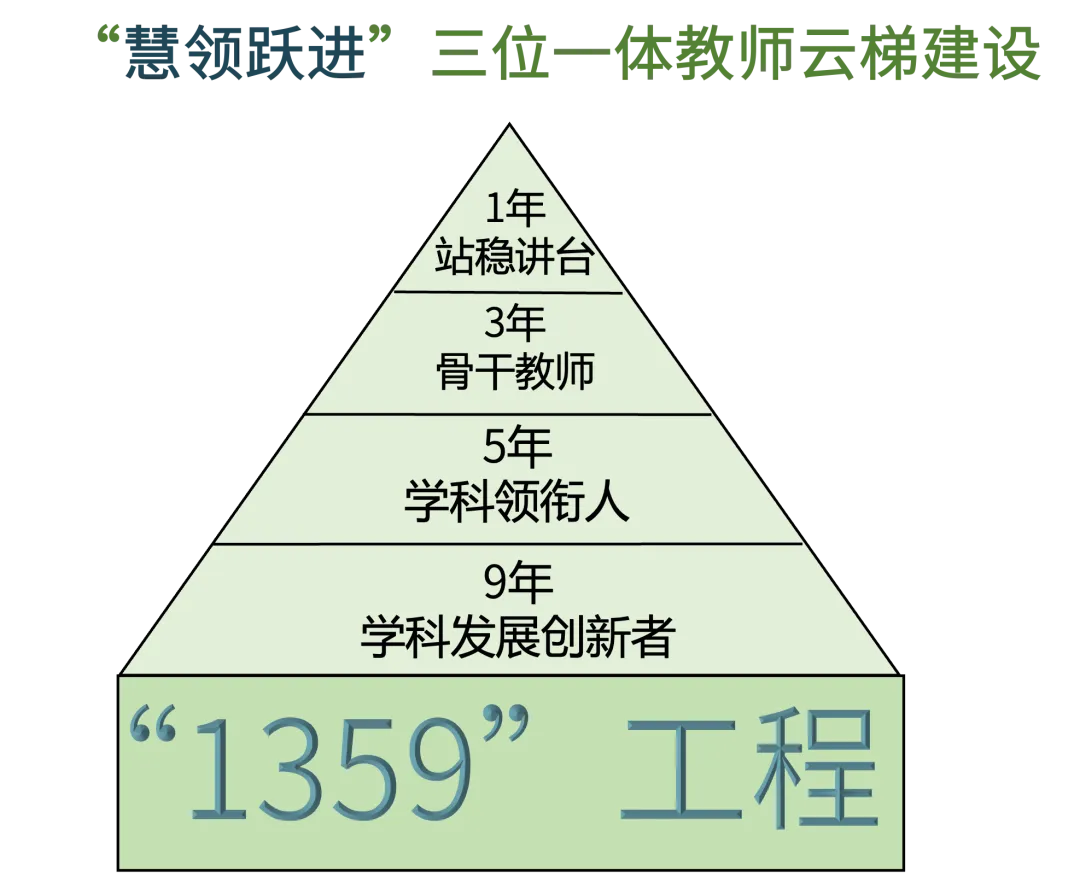

曹校提出苏科外以学生为中心,鼓励教师创新;教师发展中心以 6C 素养为核心搭建培养途径,借助 “1359”教师工程提升教师能力。展望未来,科外致力于承办更多的教研活动,并为青少年的成长创造更加优质的学习平台,为社会培养出更多具有国际视野和创新能力的优秀人才。

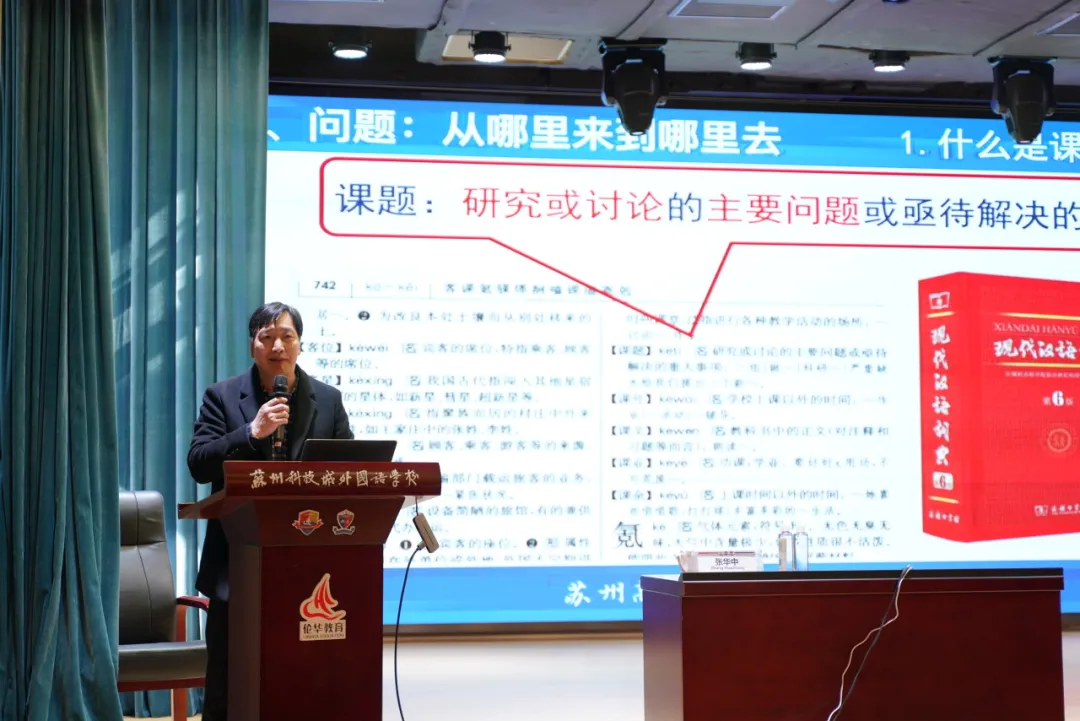

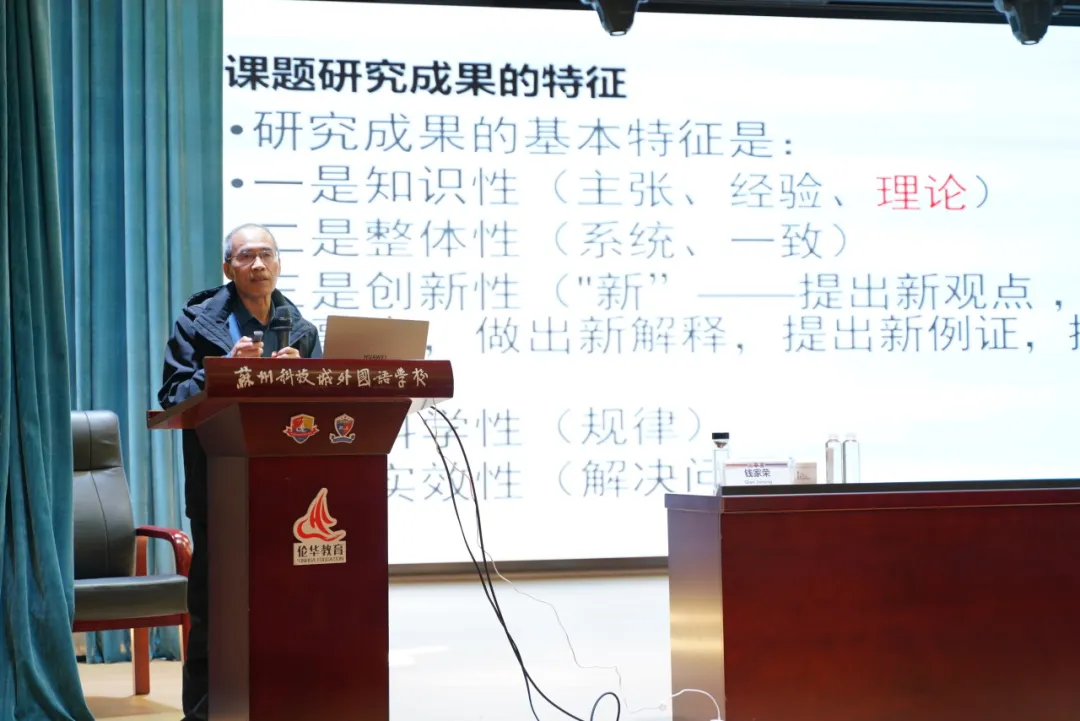

围绕“课题进课堂”这一主题,本次活动邀请了两位资深教育从业者开展主题讲座。

高新区教学研究室张华中主任深入分享了将教育问题转化为研究课题的策略。强调了研究意识的重要性,讨论了问题的来源与转化成有价值课题的途径,包括基于教育政策的研究和日常观察发现的主题。通过具体实例如分析问题、现象解读、观念对照等方法,强调了问题转化为课题的重要性。

吴中区教科室钱家荣主任强调聚焦核心问题,理清逻辑脉络,丰富表达方式,并坚持科学态度。研究者应首先确保研究质量,通过文献、调查及案例研究等方法增强研究的科学性和实用性,以有效传达研究成果。讲座强调了研究本身的重要性,以及提炼与报告撰写技巧对有效沟通、研究、发现的关键作用。

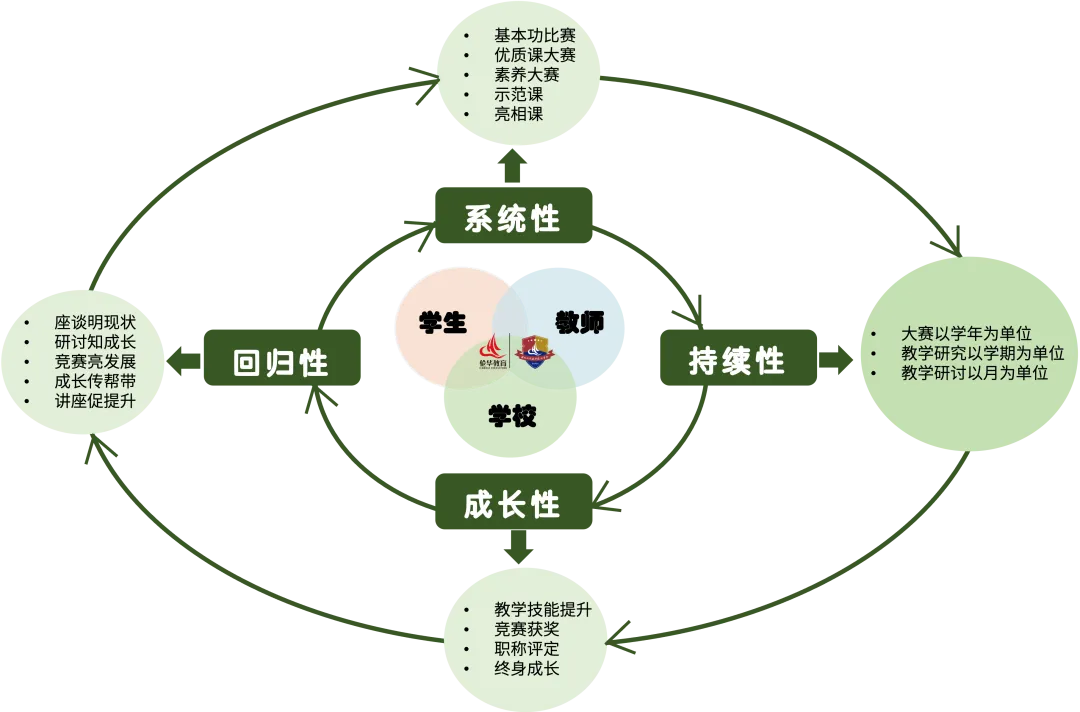

本学期,初中部新成立教师发展中心,依托初中部发展现状和近几年学校发展大势,进行顶层发展模式建构,教师培养围绕“6C”素养,有方向、有指引、有动力、有途径。

发展中心以“1359”工程为目标,围绕教师、学生和学校,从系统性、持续性、回归性、成长性四个方面着手,对接省市区基本功、素养大赛、优质课评比等大型赛事,全方面、高质量提升初中部教师教育教学水平,实现软实力与奖项齐进步、共发展。

在新师培训方面,初中部教师发展中心秉持“为党育人,为国育才”原则,积极深化优质教育理念,加深对伦华教育文化理念认同以及对伦华教育集团品牌和校园文化的了解,同时结合伦华教育2024秋季新入职教师暑期研修活动的整体布局,积极开展苏科外初中部新入职教师培训。

青年教师是教育事业的新生力量,是推动教育创新与发展的关键所在。本学期,刘东华副校长为青年教师带来一场主题为 “谈青年教师专业发展的路径” 的专题讲座。

讲座中,刘校强调青年教师要结合自身实际情况,合理规划并选择适合自己的发展路径,不断提升专业素养。同时鼓励青年教师保持学习热情,注重实践与理论结合,在教育事业中努力实现自身价值,为学生成长贡献力量。

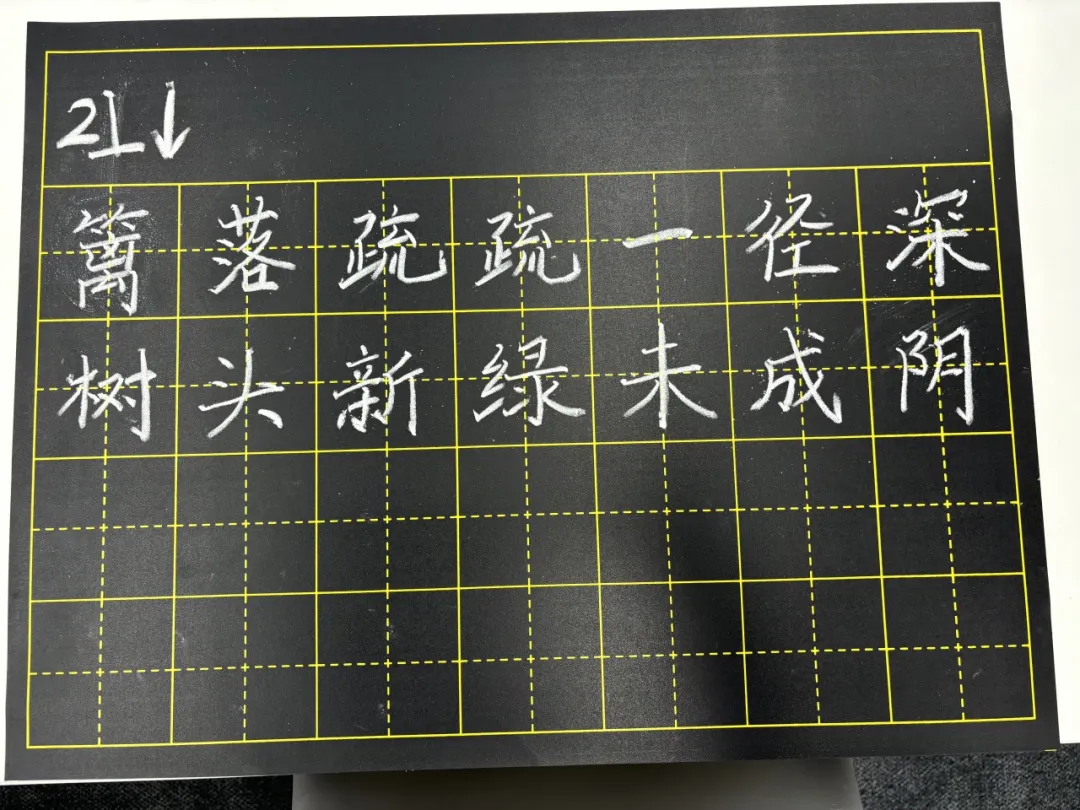

9月份初中部举办青年教师粉笔字大赛,教师在中文和外文书写中充分体现初中部青年教师扎实的功底。

10月份举行初中部青年教师教学设计大赛,对标省市区基本功比赛规则,现场公布教学设计主题,在实战演练的环境中,考察和培养青年教师短时间内建构情境教学的能力,切实提升青年教师教育教学水平。

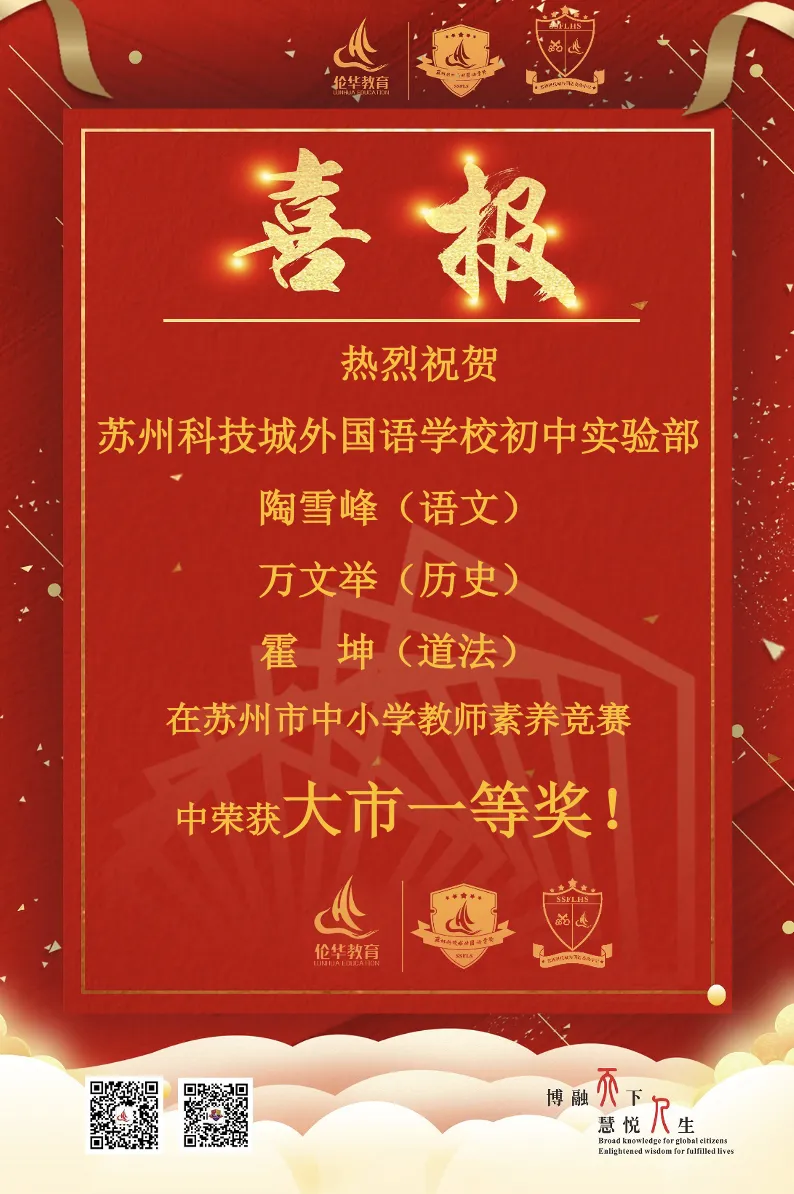

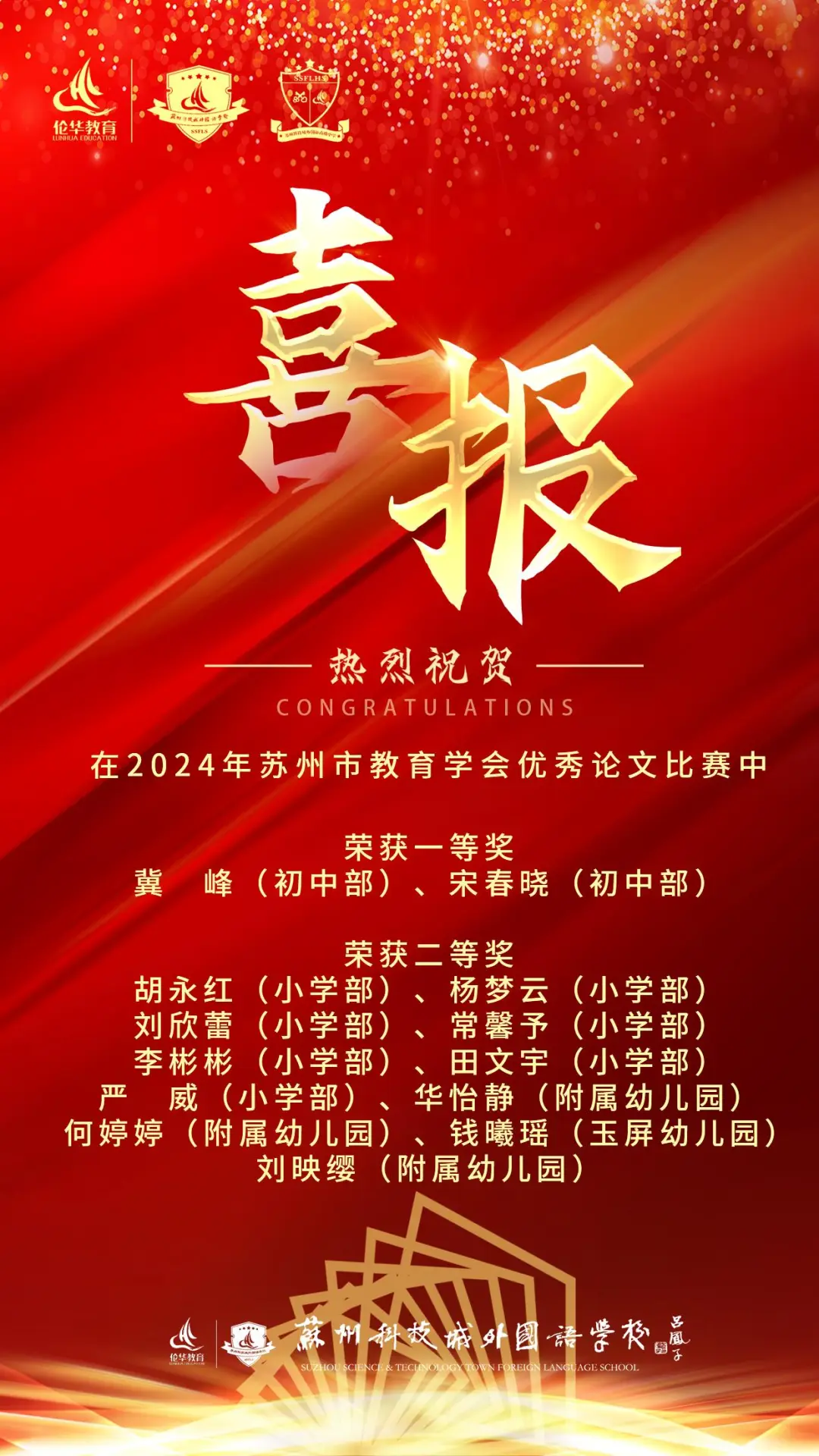

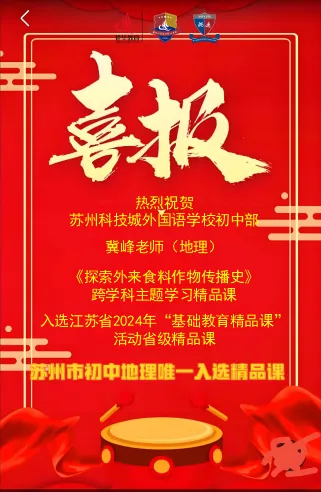

教育兴则国家兴,教育强则国家强。初中部新学期以来在教育教学方面全面提升,获奖频次提升,质量逐步提高。

行远自迩,登高自卑。没有教师专业化的发展,就难有教育高质量的发展。求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。

科外以驱动教师“自主发展”为愿景,围绕6C素养以及博慧教师的队伍建设,引领教师将自我更新作为精神追求,实现学科教学向综合育人的转变、个体提升到团体突围的跨越、学生成长和教师发展的共生。

深耕教学,赋能教师专业成长,内化于心,外化于行。