耳目一新,引人深思|跨文化创新人才培养原来可以这么做

在第三届全国跨文化创新人才培养研讨会(苏州)的第二天,教育大咖云集科外校园,为来自全国各地的教师带来丰富多彩的思想盛宴。

今天的科外,处处萦绕着学术探讨,共研共创的浓厚氛围,与会教育同仁们深入浅出,富有思考性和创新理念的讲座、沙龙,为研讨会注入鲜活的专业能量,新的合作共赢为学生带来更多的机遇和挑战。

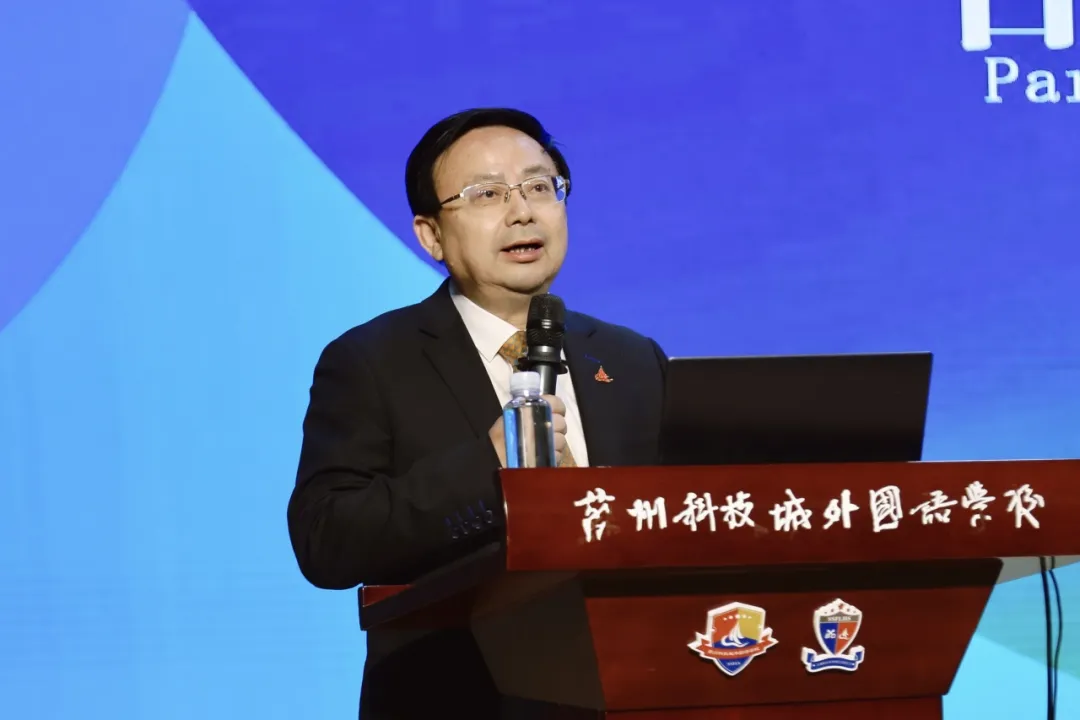

《发展学⽣中国⽂化传播能⼒实践建议》

鲁⼦问

● 中国已成为国际舞台上的重要角色,我们应主动引领文化的传播,以消除因文化差异和思维方式不同造成的误解,更有效地将中国文化传播至全球。

● 中华文化融入英语教育,发展学生中国文化传播能力是时代需求,是英语教育价值转型的体现,是学科的使命。

● 教学中,我们既要深入探讨学生熟知的文化内容,也要引导他们传承那些尚未熟悉的文化内涵。通过选择与世界文明相契合的内容,明确全球文明的共性,以恰当的方式向世界传递中华文化的魅力。

● 英语教师应深度学习中华文化,提升教育教学质量,成为文化传播的桥梁。

《新课改,新挑战,新发展》

何锋

●把握课标要求,树立课程意识:核心素养不分学科和课程,是学生需具备的关键能力和必备品格。我们要帮助学生通过英语课程的学习,逐步形成跨文化交流的意识和能力。

●践行英语学习活动观:围绕主题进行整体的单元设计,以主题为引领创设学习情境;以学生为主体,设计学习理解、应用实践、迁移创新等不同层次的英语学习活动;注重学思结合,引导学生基于对语篇内容的学习和主题意义的探究;以培养核心素养为目的,逐步建构和生成围绕单元主题的深层认知、态度和价值判断。

●坚持核心素养为纲:依照核心素养的维度来表述“课程目标”,自觉转向学生的素养发展而非停留于知识、技能的掌握量与掌握程度。

《人在课中央——基于新课标的教学变革》

张俊平

●师生关系是动态变化的过程,每个人都可以是老师,每个人也都可以是学习者。

●理想的教育是顺其自然:自然、尊天性;自主、合规律;自在、享过程。

●赋予学生生长素养:必备品格——梦想、体魄、习惯、人缘、韧劲;关键能力——学习力、提取力、通用力、质疑力、创造力。

●课改不离其宗:基本“定”式——定向,任务(学/教什么);定料,凭借(用什么学/教);定策,方法(怎么学/教);定标,评价(学/教得怎么样)。基本原则——让学习者自觉;围绕学展开教。

《基于现代再说古老的教学》

夏谷鸣

● 教师应注重学生面对社会所需要的整体性素养发展,确保教学过程与结果并重,培养学生学习的主动性和自主性。

● 引导学生从不同学科中汲取养分,传授知识、训练技能,促进学生综合素养的全面发展。

● 以活动为中心育素养,让学生在实践中学习学科本质与学习的方式方法,在学以致用中赋能学生的成长发展与社会接轨。

● 教学是科学,也是艺术,教师应激发学生的求知欲。

● 教学评的一体化与一致性:教学评价有机融入教学,以学生主导多元评价,激发主观能动性,最大限度地促进学生核心素养的形成与发展。

苏科外志在办不一样的教育,始终带着自己对教育的洞察和思考办学。

此次校长沙龙,我们荣幸地邀请到合肥九中书记章伟、苏州立达中学书记、校长徐寅倩、苏州工业园区方洲小学书记王水丽、兰州志成中学校长王延宁、常熟伦华高中校长汤健辉,他们就“现代学校教育舍与得,谈谈扩优提质本质”这一话题,进行了深入的交流,分享了他们的教育心得。

沙龙由夏谷鸣校长主持,各位校长依次分享了他们的见解。从校史引导助力家校社协同育人,到构建与教师的情感连接赋能教师成长,从人工智能教育的“积极运用 稳步推进”策略,到学生与教师的生涯发展规划并重,再到拔尖创新人才的培养,这些分享为在座的老师们带来了富有启发的教育理念和实用的行动方法。

教育不仅要让学生有满足未来时代的知识与能力储备,还需要培养其跨文化的综合能力与不断创新的素养。

今天,中国日报社21世纪报社与伦华教育正式签署《2024年中报全国模拟联合国活动合作协议书》,这标志着博慧教育在全国模拟联合国活动领域的深入合作和积极参与。通过模拟国际交流,学习多元文化决策,锻炼批判思维和团队协作能力,这不仅有助于拓宽学子们的国际视野,提升跨文化沟通能力,更为学子们未来发展奠定坚实基础。

苏州高新区党工委委员、虎丘区委常委,宣传部部长李志军在致辞中提到:“苏州高新区1990年启动开发建设,1992年获批全国首批国家级高新区。在推进高质量发展过程中,我们始终把教育作为重中之重。伦华教育旗下的苏州科技城外国语学校,作为我区多元开放办学的重要力量,近年来学校品牌特色持续凸显,取得了可喜的成绩。

中国日报社作为中国走向世界、世界了解中国的重要窗口,近年来,我们双方合作关系紧密、合作基础坚实。

此次中国日报社21世纪报社与苏州科技城外国语学校的共建,是一次对教育现代化实践的有益尝试。希望苏州科技城外国语学校紧抓签约契机,以提升人才自主培养能力为核心,不断推动我区高品质民办教育迈上新台阶。”

中国日报社21世纪报社副总编辑张海港说:“能在‘扩优提质’第三届全国跨文化创新人才培养研讨会完成和伦华教育的签约,我感到很荣幸,这是一场高规格学术会议,大家共同为跨文化创新人才培养出谋划策。其实,模拟联合国与跨文化有着密不可分的关系,参与模联的都是具备跨文化交际沟通能力的学生青年人才,‘中报模联’作为中国日报社21世纪报的重要品牌活动之一,致力于推动青少年的交流,帮助他们提升综合素养,相信今年在伦华教育的加持下,2024中报模联一定会办得更加精彩。”

曹伦华校长表示:“模拟联合国是一项健康积极、极富教育意义的学生活动。在这个活动中,同学们可以促进对于当前的重大国际议题的理解,同时有利于提高他们组织、策划、管理的能力,研究和写作的能力,公开发言和辩论的能力,解决冲突、求同存异的能力,运用英语的能力,与他人沟通交往等多方面能力。这和伦华教育旨在培养具有‘华夏根基、国际视野、家国情怀、领袖素养’的世界公民的目标,6C育人理念不谋而合。我们希望通过承办这样高规格、高质量的全国赛事,将教育理念化为实践路径,让学生真正拥有跨文化意识、社会责任感和全球胜任力。”

未来,伦华教育还将和中国日报21世纪报社共建“21 世纪全球胜任力课程中心”,对博慧教师进行师资培训,并与中国日报21世纪报社共同进行 “全球胜任力”课程教研,博慧学子们都能通过模拟联合国活动得到专业、充分的锻炼。

为期两天的研讨会干货满满,从课堂观摩,专家评课,到教育大咖讲座分享,校长沙龙,参会老师们汲取了养分和灵感,收获颇丰。

苏科外初中部李晨晨老师说:“此次跨文化交流盛宴引发了我对教育教学的几点思考。首先,我的教育观念得到不断更新:重新定义课堂,突破学科界限,关注考察学生解决真实问题的能力。其次是学习方式的转变:重新定义教师角色,践行学习活动观,从学科教学走向学科育人,实现素养立意。”

苏科外小学部凌丽晖老师分享:“聆听来自全国不同地区、不同学科背景的专家、学者所带来的深入见解和精彩分享,我仿佛进入了一个充满智慧碰撞和思想启迪的知识殿堂,心中充满了感慨与收获:学习英语可以传播中国优秀传统文化;从‘孔子之曰’到‘苏格拉底之问’,教师如何引导学生进行学习;从‘文字’到‘文明’,最终的方向是育人导向……深刻而全面地呈现了当下社会形态下教育的新理念,这对我是一次全新的冲击!我惊叹于不同文化间的巨大差异,也感叹于学科之间的融合与多样。众多教育界的同仁们、前辈们怀着对教育事业的热情与执着,为推动社会发展而努力着,这也激励着我要不断提升自己的专业素养和教学能力,只有这样,才能在教育这条道路上走得更远,走得更坚实!”

通州区实验小学张玉华老师分享:“有幸在太湖畔,参加‘扩优提质’第三届全国跨文化创新人才培养研讨会,邂逅一场流光溢彩的教学盛宴。本次活动阵容强大,大咖云集,来自全国各地的老师相聚苏科外,观摩名师的课堂教学,聆听专家的精彩报告,细品英语教学的前沿动态,经历传承与创新的谋面,接受精神和思想的洗礼。

作为一名一线英语教师,深感责任重大,我们应当坚持立德树人的根本任务,将创新教育与学生个人价值和社会价值的实现关联起来,变革学教方式,探索建立以中国文化为落脚点的课程体系,提升学生用英语讲好中国故事的能力。本次活动已画上圆满的句点,而教育追梦人的征程才初初迈开步履。唯有不断沉思、探寻、建构,躬行在教育探索的道路上。”

长丰县教师分享参会心得提到:“我们长丰一行36位老师来到了美丽的苏州科技城外国语学校,感受到作为一所重视国际化教育的学校,苏科外积极参与新课改实践,致力于通过跨学科和跨文化教育培养创新人才。整个活动内容丰富,安排有序,环节紧凑,为参会老师提供了非常周到的服务。在此,表示诚挚的感谢和敬意!

在全球化背景下,跨文化教育对学生的未来发展至关重要。我们应该转变育人理念,与国际接轨,探究多种元素融合的新课程教学,让学生亲身体验不同的文化背景,增强他们的跨文化交际能力和适应能力。

培训中强调了跨学科学习的重要性,我们要有意识整合不同学科的内容,帮助学生建立联系,培养他们的综合思考能力。新课改理念要求我们培养学生的创新精神和实践能力。项目式学习、研究性学习、跨学科融合等方式都可以很好地激发学生的创造力和探索精神,培养他们运用多种能力去解决基于真实生活情境中的问题,发展学生思维,培养其创新能力,以适应时代发展对创新人才的迫切需求。”

此次大会,科外人全方位贴心服务。校管理团队一对一接待与会嘉宾;总务团队预先精心准备休息区和茶歇,并留充足停车位;班主任和老师们紧密合作,全程关注学生的状态,协助他们做好准备,并为每位学生课桌上定制摆放姓名牌,确保课堂顺利进行,为授课老师提供便利和支持。

此外,博慧家长也组成了志愿者团队,为活动保驾护航。

因为参会人员来自全国各地,地区分布广,选择交通工具多样,家长志愿者们就前往不同机场、火车站接站,并且准备伴手礼,在途中为嘉宾介绍苏州和科外。有些家长还自发返程送站,让与会人员十分感动。

在交流中成长,在合作中进步,只有站在巨人的肩膀上才能看得更远。

我们探讨如何将中华优秀传统文化融入教学育人,用以培根铸魂,启智润心,引导学生走向更高远的未来。同时,我们也促进跨学科对话和跨文化理解,为创新人才培养注入了新的活力。让我们携手前行,共同开创教育新篇章!

2024暑期研学&夏令营火热报名中,

期待你的加入,

让我们一起创造今夏最美好的回忆吧!